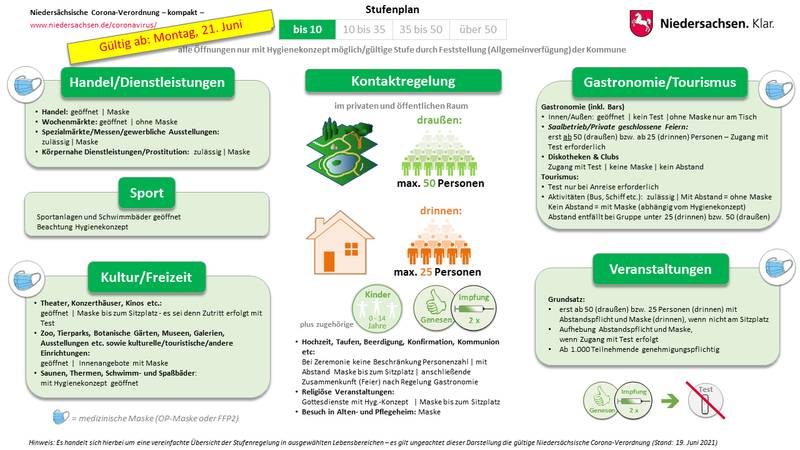

Corona Regelungen ab dem 19.06.2021

18. August 2021

DIE TREIBENDE KRAFT DER ENERGIEWENDE

17. September 2021Der Wald ist ein wichtiger Teil unserer Heimat. Knapp ein Drittel der Fläche Deutschlands ist bewaldet. Für viele ist es selbstverständlich, sich bei Spaziergängen und Wanderungen im Wald zu erholen. Wir genießen die Ruhe, die gute Luft und das Grün. Aber die Frage ist: Wie lange geht das noch? Während die Union gerne von Heimat spricht, stirbt der heimische Wald vielerorts, ohne dass die Bundesregierung dieses Problem tatkräftig und kompetent angeht. Die Bilder der Waldschäden im Harz, im Sauerland und an vielen anderen Orten in Deutschland sind alarmierend, denn wir brauchen die Wälder. Sie sind wichtige Wasserspeicher, Luftfilter, und Lebensraum für unzählige Pflanzen und Tiere. Sie sind die Lungen unseres Planeten und wichtige Verbündete beim Klimaschutz, denn sie können Kohlenstoffdioxid (CO2) schlucken. Wälder schützen vor Lawinen und können Hochwassergefahren mindern. Und nicht zuletzt liefern Wälder den wichtigen nachwachsenden Rohstoff Holz. Wir sind daher auf gesunde und intakte Wälder angewiesen.

Nach mehreren Dürrejahren in Folge zeigt sich deutlich, dass unsere bestehenden Wälder vielerorts nicht gewappnet sind für die Folgen der Klimakrise. Nur noch ein Fünftel der Bäume in Deutschlands Wäldern ist noch gesund. Die Waldverlustfläche in Deutschland ist inzwischen größer als das Saarland. In naturfernen Nadelmonokulturen aus Fichten und Kiefern sind die Folgen der Trockenheit anhand der großflächigen Borkenkäferkalamitäten am stärksten sichtbar. Doch auch viele andere Baumarten wie alte Buchen, besonders wenn sie aufgrund der Durchforstung aufgelichtet worden waren, leiden unter der Dürre. Hinzu kommen neu auftretende Krankheiten und holzschädigende Organismen.

Der bereits heute besorgniserregende Waldzustand zeigt die Notwendigkeit eines konsequenten Klimaschutzes auf. Wird das Pariser Klimaziel einer Begrenzung der Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst 1,5 Grad, verfehlt, laufen die Wälder Gefahr, mit der Anpassung an die neuen klimatischen Bedingungen überfordert zu werden. Zudem wäre der Erfolg von Anpassungsmaßnahmen in Wäldern an das heute bereits nicht mehr zu verhindernde Ausmaß der Klimakrise in Frage gestellt. Der Charakter typischer Waldlandschaften, geprägt etwa durch Buchenwälder, würde sich drastisch wandeln. Schneller und umfassender Klimaschutz ist damit essenziell für einen langfristigen Waldschutz und die Sicherung unseres Naturerbes.

Eine erfolgreiche Wiederbewaldung von Schadflächen und die flächendeckende Schaffung klimaresilienter Waldökosysteme sind die zentralen Herausforderungen für die Waldbewirtschaftung der kommenden Jahrzehnte. Nur Wälder, die längeren Trockenphasen, Stürmen und krankheitserregenden Organismen besser trotzen, können die vielfältigen Ökosystemleistungen des Waldes auf Dauer sicherstellen. Wir müssen also unsere Wälder auf die bereits heute nicht mehr vermeidbaren Klimaveränderungen vorbereiten und anpassen. Waldbesitzende und Förster*innen stehen angesichts dieser existenziellen Herausforderungen vor der Aufgabe, bisherige Bewirtschaftungsstrategien auf den Prüfstand zu stellen und auf diese Ziele hin neu auszurichten.

Ansätze dafür sind eine Risikostreuung und höhere Ökosystemstabilität, die durch eine größere strukturelle Naturnähe und mehr Vielfalt an vorrangig heimischen Baumarten erreicht wird, wobei auch bisherige Nebenbaumarten eine größere Rolle spielen werden. Die Anfälligkeit gegenüber Trockenheits- und Hitzephasen kann durch Förderung eines kühlen Waldinnenklimas und einer verbesserten Wasserspeicherkapazität sowie über eine Mehrschichtigkeit mit möglichst dichter Krone, einem hohen Laubbaumanteil, deutlich mehr Altbäumen und einem hohen Totholzanteil verringert werden. Zudem sind Maßnahmen nötig, welche die Wälder gezielt von Stressfaktoren entlasten, die zusätzlich zur Klimakrise die Vitalität des Waldes schwächen. Dazu zählen u.a. Stickstoffeinträge, Bodenverdichtungen und starker Wildverbiss. Langfristig sind naturnah strukturierte, artenreiche Wälder die beste Versicherung gegen Dürreschäden, Stürme, Brände und Schädlingsprobleme. Das bringt nicht nur Vorteile für die biologische Vielfalt, sondern auch Ertragssicherheit und Planbarkeit für die heimische Holzwirtschaft.

Niemand kann heute die exakten klimatischen Verhältnisse und deren Auswirkungen an einem Waldstandort in 50 oder 100 Jahren vorhersagen, trotz großer Fortschritte bei der Klimamodellierung. Sicher ist: Vielfalt und Naturnähe sind wichtige Eigenschaften resilienter Ökosysteme, die eine breite genetische Variabilität aufweisen und damit eine potenziell bessere Anpassungsfähigkeit gewährleisten. Dagegen bergen vermeintlich einfache Lösungen wie die massenhafte Pflanzung nicht heimischer Baumarten aus anderen Erdregionen erhebliche Risiken neuer flächiger Kalamitäten. Neuauflagen naturferner Forste auf Basis weniger, vermeintlich trockenheitsresistenten „Wunderbaumarten“ bringen keine bessere Ökosystemstabilität und würden daher die Waldwirtschaft im Umgang mit der Klimakrise auf einen sprichwörtlichen Holzweg führen. Zudem stellt die Ansiedlung solcher Exoten im großen Stil eine Gefährdung der heimischen Waldbiodiversität dar, die auf heimische Bäume als Teil ihres Lebensraumes angewiesen ist.

Verfehlte Waldförderpolitik bringt klimafesten Wald nicht voran

Verbreitete Kalamitäten und der damit verbundene enorme Arbeitsaufwand haben viele Waldbetriebe in Existenznot gebracht, da der starke Verfall der Nadelholzpreise massive Verluste zur Folge hatte. Rund 1,5 Milliarden Euro haben Bund und Länder zur Unterstützung der Waldbesitzer*innen mobilisiert und sind so dem Ruf der großen Waldbesitzerverbände gefolgt. Aber Scheckbuchpolitik ist keine Antwort auf die ökologischen Ursachen und Zusammenhänge der Waldkrise. Die Fördergelder setzen bislang kaum wirksame Anreize für Klimaresilienz, Naturnähe oder mehr Biodiversität. Solche klaren Impulse sind aber nötig, um beim Waldumbau voranzukommen und Fehlentscheidungen bei Pflanzungen zu vermeiden. Hochrisikostrategien zugunsten eines Maximalholzertrags, an deren Ende der Wald zum Dauersanierungsfall für die öffentliche Hand werden könnte, müssen vermieden werden.

Ein Beispiel für eine verfehlte Förderpolitik ist die Prämie zur Schadholzberäumung, die vielerorts Fehlanreize für eine Totalberäumung von Schadflächen gesetzt hat. Diese führt zu verminderter Humusbildung und verschärft Austrocknungsprozesse, die das Aufkommen von Jungbäumen massiv erschweren. Kahl geräumte Flächen sind zudem oft mit schweren Bodenschäden durch flächigen Maschineneinsatz verbunden, was gerade bei Starkregenereignissen an Hängen zu Erosion und starkem Wasserabfluss führt und so Hochwasserereignisse verschärfen kann. Darüber hinaus ist der Nutzen der Räumung für die Borkenkäferbekämpfung bei Großkalamitäten in der Praxis oft fraglich, weil viele Betriebe aufgrund begrenzter Kapazitäten erst dann räumen, wenn die nächste Käfergeneration die befallenen Bäume bereits verlassen hat.

Sehr fragwürdig ist auch die Bundeswaldprämie, welche pauschal nach Fläche gezahlt wird (lediglich gedeckelt durch eine „De minimis“-Vorgabe der EU). Zwar wird eine Zertifizierung wie PEFC verlangt, aber ökologische Vorgaben sind bei diesem Standard nur sehr vage formuliert bzw. schwach ausgestaltet. So wird schon eine Fläche, auf der eine einzige Baumart mit 90 Prozent Anteil extrem dominiert, bereits als „gemischter Bestand“ gewertet. Statt Impulse für eine naturnahe Waldumwandlung mit mehr Baumartenvielfalt zu setzen, tendiert der ökologische Zugewinn dieser Förderung gegen Null, auch weil schon vor der Einführung der Bundeswaldprämie ein Großteil der deutschen Waldfläche nach PEFC zertifiziert war. Ein Anspruch auf Nachhaltigkeit der Förderung wurde nicht eingelöst.

Auf dem zweiten Waldgipfel der Bundesregierung wurden nun auch Eckpunkte eines Honorierungsmodells für die Klimaschutzleistung des Waldes skizziert. Es baut demnach ebenfalls auf bestehenden Zertifizierungen auf. Damit droht die Bundeswaldprämie zur Blaupause für eine Dauersubvention zu werden, die den Wald auf einen Kohlenstoffdioxidspeicher reduziert, dabei andere Waldfunktionen außer Acht lässt und das elementare Ziel der Klimakrisenresilienz von Waldökosystemen ausblendet. Wald ist aber viel mehr als ein Holzlager und eine Klimasenke. Bisherige Zertifizierungssysteme sind nicht ausreichend in der Lage, die Ökosystemleistungsvielfalt des Waldes abzubilden. Daher können sie keine geeignete Grundlage für ein leistungsgerechtes Fördersystem sein, das zugleich die nötigen Investitionen und Maßnahmen für den ökologischen Waldumbau vorantreibt. Eine Flächenförderung wäre aber auch ungerecht, weil sie die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Großgrundbesitzer*innen umverteilen würde, statt sie als Bürgerenergiegeld an alle Menschen unserer Gesellschaft zurück zu zahlen.

Grüne Vorschläge zur Neuausrichtung der Waldpolitik

1) Gesetzliche Mindestdtandards (gute fachliche Praxis) für die Waldbewirtschaftung festlegen

Die Herausforderungen der Klimakrise erfordern sowohl eine Anpassung als auch eine Neudefinition und Präzisierung der gesetzlichen Grundsätze für die Waldbewirtschaftung. Ziel muss es sein, Stressfaktoren jenseits der Klimakrise zu minimieren und vor allem die Wälder so zu bewirtschaften, dass sie ihre biologische Vielfalt, Produktivität, Verjüngungsfähigkeit und Vitalität erhalten. Unsere Waldgesetze müssen diesen Herausforderungen Rechnung tragen. Dafür wollen wir gesetzliche Mindeststandards über eine rechtssichere Definition der guten fachlichen Praxis im Waldgesetz festschreiben. Die „gute fachliche Praxis“ soll im Rahmen der Sozialpflichtigkeit des Eigentums als Mindestschwelle waldökologischer Anforderungen an die Forstwirtschaft verstanden werden, die essenziell sind, um die Waldfunktionen dauerhaft auch unter Klimakrisenbedingungen möglichst umfassend zu erhalten. Diese Mindeststandards definieren gleichzeitig eine notwendige Basislinie, um eine Förderung darüber hinausgehender besonderer Leistungen politisch legitimieren zu können.

Zu diesen Mindeststandards gehört, dass aus dem Wald die Stämme einzeln geerntet werden, anstatt ganze Flächen auf einmal kahl zu schlagen. Wir wollen Wälder mit viel Struktur, mit Bäumen unterschiedlichen Alters und mit angepassten Wildbeständen, sodass möglichst alle Arten von Jungbäumen im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen vor Verbiss nachwachsen können. Dieses Ziel wollen wir für den Wirtschaftswald gesetzlich verankern und zur Ermittlung des Ausmaßes an Verbissschäden regelmäßige Vegetationsgutachten verbindlich festschreiben. Wir wollen die Ernte im Wald so gestalten, dass der Boden nicht durch tiefe Furchen oder Verdichtung geschädigt wird und die befahrene Waldbodenfläche durch einen breiteren Rückegassenabstand minimiert wird.

Der zulässige Holzeinschlag soll sich nicht allein am Vorratszuwachs, sondern gleichrangig am langfristigen Erhalt der Ökosystemstabilität orientieren. Wir wollen den Vorrang für standortheimische Baumarten und ein Verbot von gentechnisch veränderten Bäumen. Pestizideinsätze in Wäldern müssen Ultima Ratio für streng begrenzte außergewöhnliche Notfälle bleiben. Für die Biodiversität besonders gefährliche Pestizide, insbesondere Breitbandinsektizide, haben im Waldökosystem nichts zu suchen. Die Entwässerung von Wäldern muss beendet werden, um mehr Wasser in der Landschaft zu halten. Wälder der öffentlichen Hand sollen zusätzlich nach FSC oder Naturland-Standard bewirtschaftet werden.

2) Das grüne Klimawaldprogramm – mehr Wald für ein besseres Klima

Der Erhalt und Ausbau des Waldreichtums in Deutschland ist im Interesse der gesamten Gesellschaft. Wir wollen private und körperschaftliche Waldbesitzer*innen mit einem Klimawaldförderprogramm dabei unterstützen, naturnahe Laubmischwälder aufwachsen zu lassen. Dafür soll auf Schadflächen unter vollständiger Belassung des Totholzes Wald natürlich wachsen können. Der Verzicht auf das Beräumen dient dem Schutz der Böden, dem Aufbau von Humus und bietet eine Schutzbeschirmung für aufkommende Jungbäume. Gleichzeitig erzielt die damit verbundene Nutzung der Naturverjüngung eine höhere Kosteneffizienz und reduziert das Ausfallrisiko gegenüber gepflanzten Jungbäumen. Der Verzicht auf die Holznutzung auf diesen Flächen wird durch eine Regenerationsprämie kompensiert.

Im Rahmen der UN-Dekade der Wiederherstellung von Ökosystemen sollen standortgerechte naturnahe Wälder wieder neu entstehen dürfen. In einigen Retentionsgebieten, Auen, Niederungen und auf Industriebrachen können Wälder wie z.B. Au- und Bruchwälder in Auen neubegründet werden. Für die Wiederherstellung von Ökosystemen, die gleichzeitig auch Klimasenken sind, sehen wir eine Finanzierung aus dem Energie- und Klimafonds (EKF) vor. Wir wollen zehn Prozent der Gelder im EKF für den natürlichen Klimaschutz bereitstellen.

3) Mehr Raum für Natur – Wildnisfonds für Naturwald

Waldflächen, beispielsweise im Nationalpark Bayerischer Wald, die sich dauerhaft ohne Eingriffe des Menschen entwickeln, weisen eine erstaunlich positive Entwicklungsdynamik auch nach extremen Kalamitätsereignissen, etwa durch flächigen Borkenkäferbefall, auf. Solche Flächen können daher als Reallabor wichtige Erkenntnisse zu robusteren und anpassungsfähigen Waldökosystemen liefern und damit auch zu neuen Ansätzen für eine naturnahe Waldbewirtschaftung beitragen. Zugleich sind Wildniswälder wichtige Rückzugsräume für seltene Arten, die auf sehr alte Bäume und Totholz angewiesen sind. Daher wollen wir in einem ersten Schritt mindestens fünf Prozent der Waldfläche aus der Holznutzung nehmen und in einen Biotopverbund einbinden, wobei die öffentliche Hand Vorbildfunktion hat. Ökologisch besonders wertvolle Waldflächen bzw. seltene Waldtypen sollen über einen Wildnisfonds für den Naturschutz gesichert werden. Waldnaturschutzleistungen in Wirtschaftswäldern über die gute fachliche Praxis hinaus, wie etwa ein höherer Anteil an Alt- und Totholzbäumen und spezielle Artenschutzmaßnahmen, sollen durch attraktivere Vertragsnaturschutzprogramme gefördert werden.

4) Förderung von Zukunftswäldern: Zukunftswalprämie einführen

Die gezielte Waldumwandlung hin zu naturnahen klimaresilienten Waldökosystemen und die dauerhafte Bewahrung ihrer vielfältigen Leistungen ist eine enorme Aufgabe für die kommenden Jahrzehnte, für die Waldbewirtschafter*innen Unterstützung benötigen.

Pauschale Flächenprämien, die per Gießkanne nach Kohlenstoffdioxidparametern oder bestehender anspruchsloser Zertifizierung ausgeschüttet werden, sind dabei nicht zielführend. Eine Dauersubventionierung von reinem Waldbesitz ist nicht Aufgabe einer gemeinwohlorientierten zukunftsfähigen Waldpolitik. Auch im Wald muss eine Ausreichung öffentlicher Gelder an klar formulierte Anforderungen und Kriterien gebunden sein, die wirksam auf breiter Fläche die Transformation zu klimastabilen naturnahen Wäldern beschleunigen. Der Grundsatz „öffentliches Geld für Gemeinwohlnutzen“ muss auch hier greifen. Förderprogramme sind auf der Basis konkret erbrachter Leistungen und gezielter Maßnahmen zur Stärkung von Waldökosystemen in Bezug auf Klimaresilienz, Naturnähe und Biodiversität zu gestalten, wobei diese Leistungen und Maßnahmen über den gesetzlichen Mindeststandard der guten fachlichen Praxis hinausgehen sollen. Bestehende Waldbauförderinstrumente im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) müssen entsprechend auf den Prüfstand gestellt und schnellstmöglich an klare ökologische Anforderungen geknüpft werden in Bezug auf Vielfalt an heimischen Baumarten, Mindestmengen an Alt- und Totholz, Begrenzung des Rückegassennetzes und weitere Anforderungen an die Bewirtschaftungspraxis.

Zur leistungsorientierten Förderung von vitalen Waldökosystemen mit einem breiten Spektrum an Waldfunktionen schlagen wir mittelfristig das Instrument einer zeitlich befristeten Zukunftswaldprämie vor. Ausgewählte Indikatoren, welche Zustand und Entwicklung von Waldökosystemen und damit die Qualität von Ökosystemleistungen einer Waldfläche gut abbilden, könnten Grundlage für die Berechnung der Förderhöhe sein. Die benötigten Parameter können automatisiert und bürokratiearm durch jährlich überprüfbare Fernerkundungsdaten, etwa über Satelliten, erhoben werden. So lassen sich tatsächlich erbrachte und gemessene Leistungen ohne aufwändige Erhebung vor Ort ermitteln und zugleich ein umfangreiches Monitoring der Waldentwicklung erreichen. Eckpunkte eines solchen Modells zur Förderung der Funktionen und Leistungen von Waldökosystemen hat das Centre for Econics and Ecosystem Management (CEEM) erarbeitet. Es liefert wichtige Impulse zur Debatte über wirksame gemeinwohlorientierte Förderinstrumente für klimaresiliente Waldökosysteme und deren Ökosystemleistungen. Die detaillierte Ausarbeitung des Modells und die Schaffung der nötigen Voraussetzungen zur Umsetzung sollen innerhalb der nächsten Legislaturperiode erfolgen.

5) Den wertvollen Rohstoff Holz effizient und klimafreundlich nutzen

Die aktuellen drastischen Preisentwicklungen bei Bauholz zeigen: Holz ist ein begrenzt nachwachsender Rohstoff, dessen globale Nachfrage steigt. Seine Verfügbarkeit droht aufgrund der Auswirkungen der Klimakrise künftig abzunehmen. Bereits heute wird der heimische Holzvorratszuwachs zum größten Teil genutzt. In den letzten Jahren ist die energetische Holznutzung in Deutschland und der EU stark angewachsen. Künftig wird Holz auch bei der Substituierung von fossilen Chemiegrundstoffen und im klimafreundlichen Bau zunehmend in den Fokus geraten. Eine Übernutzung und Ausbeutung der Wälder ist deshalb eine reale Gefahr, der entgegengesteuert werden muss. Gerade deshalb gilt es, den wertvollen Rohstoff möglichst effizient zu nutzen und insbesondere die Kaskadennutzung zu stärken. Weder die energetische Nutzung noch kurzlebige stoffliche Holzverwendungen, etwa für Papier, Versandverpackungen und Einwegartikel entsprechen diesem Ziel. Potenziale zur möglichst langlebigen stofflichen Nutzung von Laubholz müssen daher, auch um den notwendigen Waldumbau zu fördern, noch besser erforscht und erschlossen werden. Hürden und Hemmnisse für die Holzverwendung in Gebäuden wollen wir durch eine umfassende Holzbaustrategie gezielt beseitigen und auf eine verlässliche Holzversorgung für den Gebäudebereich hinwirken. Eine Verfeuerung von Holz in Kohlekraftwerken ist dagegen klima- und ressourcenpolitischer Irrsinn, der keine Förderung verdient. Denn die Holzverbrennung setzt in kurzer Zeit frei, was in vielen Jahrzehnten an Kohlenstoffdioxid im Wald gespeichert wurde.

Die Waldkrise erfordert eine klare und umfassende Neuausrichtung der Waldpolitik, um Waldökosysteme für die Folgen der Klimakrise zu wappnen. Konzeptionslose Verteilung von Steuergeld nach dem Gießkannenprinzip ohne Lenkungswirkung hin zu einer naturnahen vielfältige Waldentwicklung wird den Herausforderungen nicht gerecht. Die kommende Bundesregierung hat die Aufgabe, die Weichen für die notwendige Waldwende zu stellen.

553 Comments

Nice response in return of this question with real arguments and

describing all on the topic of that.

Hello! I simply want to give you a big thumbs up for your great information you have got right here on this post.

I will be returning to your blog for more soon.

Its not my first time to pay a visit this web site, i am browsing this site dailly and take fastidious facts from here all the time.

Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it

but, I’d like to send you an email. I’ve got some suggestions for

your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.

An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who had been conducting

a little homework on this. And he in fact bought me breakfast simply because I

discovered it for him… lol. So let me reword this….

Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this matter here

on your blog.

Hi! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to look

it over. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!

Outstanding blog and brilliant design.

I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and entertaining,

and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is

something too few men and women are speaking intelligently about.

I’m very happy that I came across this in my hunt for something

relating to this.

Howdy would you mind letting me know which hosting company

you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must

say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good hosting

provider at a fair price? Cheers, I appreciate it!

Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re

working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this

blog loads a lot faster then most. Can you suggest

a good web hosting provider at a honest price? Thanks, I appreciate it!

Heya i am for the first time here. I came across this board and I

find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like

you aided me.

With havin so much written content do you ever run into

any issues of plagorism or copyright infringement?

My blog has a lot of exclusive content I’ve either created myself

or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over

the internet without my authorization. Do you know

any solutions to help stop content from being ripped off?

I’d truly appreciate it.

Hey would you mind sharing which blog platform you’re using?

I’m going to start my own blog in the near

future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique.

P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

Tremendous issues here. I’m very satisfied to peer your article.

Thank you a lot and I’m looking forward to touch you.

Will you please drop me a e-mail?

Someone necessarily lend a hand to make seriously articles

I might state. This is the very first time I frequented your

website page and thus far? I amazed with the research you made to

create this actual put up extraordinary. Excellent process!

Hi would you mind letting me know which web host you’re

working with? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster

then most. Can you suggest a good hosting provider at a fair price?

Many thanks, I appreciate it!

My Webhost is „Dogado“.

Hi there, just became aware of your blog through Google,

and found that it’s really informative. I am gonna watch out

for brussels. I will be grateful if you continue this in future.

Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and also the rest of the site is also

very good.

Hi there friends, how is everything, and what you desire to say concerning this piece of writing, in my view its really awesome designed for me.

I needed to thank you for this good read!! I definitely enjoyed every bit of it.

I have you bookmarked to check out new things you post…

Hi would you mind sharing which blog platform you’re using?

I’m going to start my own blog in the near future

but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.

P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!